骨検査受託サービス

クレハ分析センターでは、マイクロCT、骨密度測定、軟X線写真撮影、骨強度試験(3点曲げ試験)、また薄切や

研磨による非脱灰標本、脱灰標本等、多彩な検査項目を揃えており、骨・歯をはじめとする硬組織にかかわる研究の総合的な受託サービスを提供しております。

メールでのお問い合せはこちら »

検査項目

検体の前処理方法

非脱灰薄切標本作製

歯や骨などの硬組織を脱灰せずに硬度のある樹脂に包埋し、硬組織用のナイフで薄切します。

石灰化骨と類骨(未石灰化骨)の染め分けが可能なため、石灰化状態を観察するのに有用です。

また骨形態計測による骨代謝回転の評価が可能です。

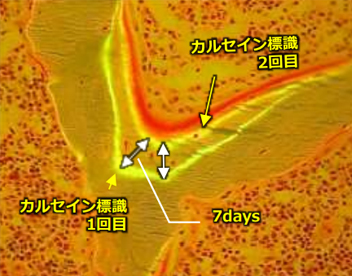

骨の摘出前にカルセインやテトラサイクリンなどの蛍光カルシウムキレート剤を投与することにより、石灰化速度、骨形成速度など骨の代謝動態の情報が得られます(骨標識剤の投与方法)。

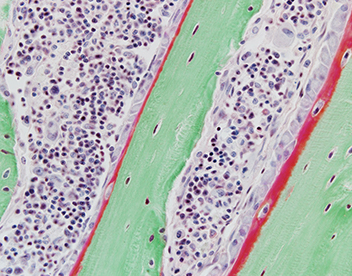

MMA樹脂包埋標本

MMA (Methylmethacrylate) 樹脂は硬度が骨に近く、石灰化骨と類骨の染め分けや、骨形態計測に適しています。

染色例:Villanueva Goldner 染色、Villanueva Bone 染色、HE染色など

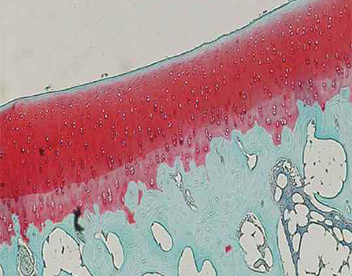

Villanueva Goldner 染色(ラット大腿骨)

Villanueva Goldner 染色(ラット大腿骨) Villanueva Bone 染色(ラット大腿骨)

Villanueva Bone 染色(ラット大腿骨)

GMA樹脂包埋標本

GMA (Glycolmethacrylate) 樹脂はMMA樹脂に比べ、やや硬度が劣りますが、重合熱の発生が少なく、酵素染色など染色のバラエティが広がります。

染色例:TRAP 染色、von Kossa染色、トルイジンブルー染色、HE染色、など

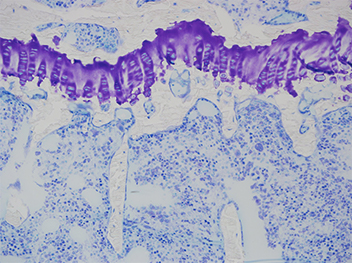

トルイジンブルー染色(マウス大腿骨)

トルイジンブルー染色(マウス大腿骨) von Kossa染色(サル脛骨)

von Kossa染色(サル脛骨)

非脱灰研磨標本作製

硬組織をMMA樹脂に包埋し、30~50μmの厚さに研磨します。

歯、顎骨、皮質骨などの緻密構造組織の観察に有用です。内部に金属やインプラントなどの医療材料を含む検体からも標本を作製することができます。

染色例:Villanueva Goldner 染色、Villanueva Bone 染色、HE染色、など

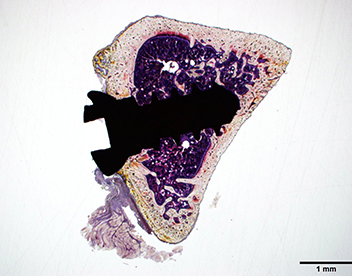

Villanueva Bone 染色 研磨標本(ラット脛骨+インプラント)

Villanueva Bone 染色 研磨標本(ラット脛骨+インプラント) Villanueva Bone 染色 研磨標本(ラット下顎骨)

Villanueva Bone 染色 研磨標本(ラット下顎骨)

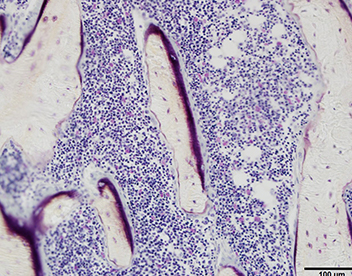

脱灰標本作製

硬組織をEDTAや酸を用いて脱灰し、パラフィンに包埋します。一般染色、酵素染色、免疫組織化学染色に対応でき、細胞の詳細な観察に適しています。硬組織以外の軟組織もお引き受けいたします。

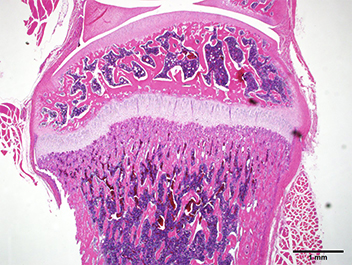

HE 染色(ラット脛骨)

HE 染色(ラット脛骨) サフラニンO 染色(イヌ脛骨)

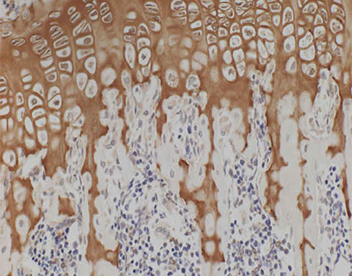

サフラニンO 染色(イヌ脛骨) II型コラーゲン免疫染色(マウス脛骨)

II型コラーゲン免疫染色(マウス脛骨)

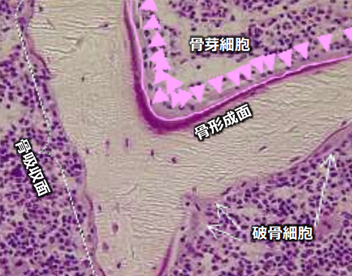

骨形態計測

骨の代謝を評価する手段のひとつに骨形態計測があります。骨組織標本を顕微鏡下で観察し、その組織構造や代謝・動態に関わる情報を骨形態計測システムにより定量化します。実際に計測するパラメータはASBMR※の命名法に基づいた以下のものとなり、複雑な骨代謝異常を示す病態モデルや、薬剤の骨に対する影響を評価するために大変有用です。

石灰化速度、骨形成速度などの動的パラメータの計測には、骨の摘出前にカルセインやテトラサイクリンなどの蛍光カルシウムキレート剤を投与することが必要です(骨標識剤の投与方法)。

※:American Society for Bone and Mineral Reseach

採骨前の動物にあらかじめ蛍光カルシウムキレート剤を投与しておくことによって、石灰化 速度、骨形成速度など骨の代謝動態の情報が得られます。

ラット脛骨 近位端 海綿骨骨梁

ラット脛骨 近位端 海綿骨骨梁

MMA樹脂包埋 非脱灰薄切標本

Villanueva's Bone 染色 左と同じ視野を蛍光顕微鏡下観察

左と同じ視野を蛍光顕微鏡下観察

カルセインを7日間あけて2回皮下投与。

この2本の石灰化前線の間隔の

平均値を7日間で除し石灰化速度とする。

骨構造に関するパラメータ

- 海綿骨量:BV/TV (Bone Volume/Tissue Volume)

- 骨梁幅:Tb.Th (Trabecular Thickness)

- 骨梁数:Tb.N (Trabecular Number)

- 骨梁間隙:Tb.Sp (Trabecular Separation)

骨形成に関するパラメータ

- 類骨量:OV/BV (Osteoid Volume/Bone Volume)

- 類骨面:OS/BS (Osteoid Surface/Bone Surface)

- 類骨幅:O.Th (Osteoid Thickness)

- 骨芽細胞面:Ob.S/BS (Osteoblast Surface/Bone Surface)

- 骨石灰化面:MS/BS (Mineralizing Surface/Bone Surface)

- 石灰化速度:MAR (Mineral Apposition Rate)

- 骨形成速度:BFR/BS (Bone Formation Rate/Bone Surface)

骨吸収に関するパラメータ

- 浸食面:ES/BS (Eroded Surface/Bone Surface)

- 破骨細胞面:Oc.S/BS (Osteoclast Surface/Bone Surface)

- 破骨細胞数:N.Oc/BS (Osteoclast Number/Bone Surface)

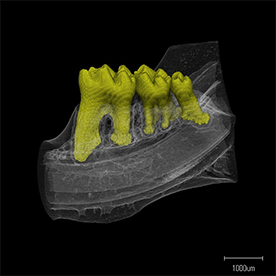

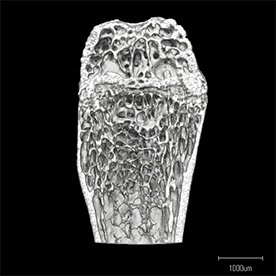

マイクロフォーカスX線CT

骨内部の微細構造を非破壊的に観察します。

観察した骨は、標本作製に利用することもできます。

マイクロCTによる撮影・解析内容

- 透視画像の撮影

- 2次元断層画像

- 2次元、3次元画像解析による海綿骨構造の定量解析

- 多重断面画像からの3次元画像構築

- CT値(グレースケール)からのBone Mineral Density (BMD)の解析

マウス下顎骨臼歯

マウス下顎骨臼歯 マウス大腿骨遠位端

マウス大腿骨遠位端 マウス大腿骨骨幹部

マウス大腿骨骨幹部

海綿骨構造解析のパラメータ

- 骨組織体積:TV (Tissue Volume)

- 骨体積:BV (Bone Volume)

- 骨表面積:BS (Bone Surface)

- 骨表面積/体積比:BS/TV

- 骨体積/骨組織体積:BV/TV

- 骨梁幅:Tb.Th (Trabecular Thickness)

- 骨梁数:Tb.N (Trabecular Number)

- 骨梁間隔:Tb.Sp (Trabecular Separation)

- 骨梁中心距離:Tb.Spac (Trabecular Spacing)

これ以外にも、骨梁構造などのパラメータを計測します。

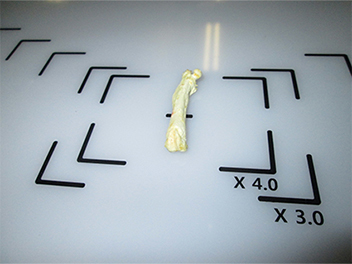

骨密度測定(DXA)

小動物から摘出した骨の骨密度、骨塩量をX線で非破壊的に測定します。

この方法は短時間で多数の検体を測定できるため、ファーストスクリーニングとしても用いられます。

DXA

DXA 測定中の状況例

測定中の状況例

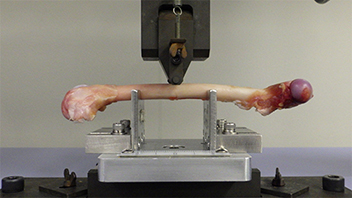

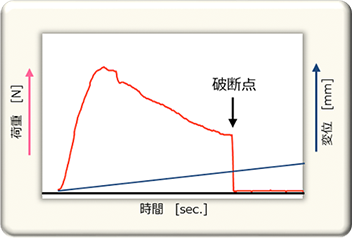

骨強度試験(3点曲げ試験)

動物の大腿骨・脛骨などの長管骨を用いて3点曲げ試験を行います。

3点曲げ試験(サル大腿骨)

3点曲げ試験(サル大腿骨) 3点曲げ試験結果例(マウス大腿骨)

3点曲げ試験結果例(マウス大腿骨)

骨力学パラメータ

- 最大荷重 [N]

- 破断変位 [mm]

- 剛性(Stiffness) [N/mm]

- 破断エネルギー [N.mm]

骨成分分析(ICP発光分光分析、ICP質量分析)

骨を灰化し、骨灰分中のCa、P、Mgなどの微量元素を高感度で定量します。

これらの元素以外のより微量な分析にも対応いたします。

また、骨だけではなく、心臓や血管など他の試料もお引き受けいたします。

軟X線写真撮影・CMR

骨の形態学的(マクロ)構造の観察に適しています。

軟X線撮影

きわめて単純な解析ですが、情報量は大きく、ファーストスクリーニングとして大変有用です。

軟X線写真(マウス全身)

軟X線写真(マウス全身)

- 骨の形態学的(マクロ)観察

- 小動物(マウス・ラット)の全身写真撮影

- 埋植された金属・インプラント類の確認

- 骨折の位置・状況の確認

CMR (Contact Micro-Radiography)

MMA樹脂で包埋した試料をフィルムに密着させた状態でX線照射し、撮影します。

- 骨の石灰化度の観察

固定

-

検体を摘出後、軟組織をできるだけ除去し、組織の10~25倍量の70%エタノール※または10%中性緩衝ホルマリンに速やかに浸漬して下さい。血液や検体からの水分で固定液が汚れますので、翌日くらいにいちど固定液を交換してください。

- 脱灰標本の場合は10%中性緩衝ホルマリンで固定してください。

- 骨強度試験の場合は固定せず、生理的食塩水で湿らせたガーゼに包んで遠沈管またはマイクロチューブに入れ、冷凍保存してください。

骨標識剤の投与方法

検体の送付方法

容器

マイクロチューブ、遠沈管、試料用広口容器、ヒストパックなどをご利用ください。 液漏れ防止のため、空瓶、弁当箱、タッパー、チャック付きビニール袋などはご遠慮ください。

送付方法

検査ごとに送付方法が異なります。下記をご参照ください。

弊社は、土曜日、日曜日、祝日が休業日となっておりますので、平日着となるようお送りください。

標本作製、マイクロCT、骨密度測定用の検体

検体を固定液に浸漬したままでお送りください。

送付時の液漏れ防止のため、容器の蓋はパラフィルムで留め、二重のビニール袋に入れてください。

液漏れ時に検体名が消える恐れがあるため、検体名の上からセロテープ等を貼り付けて下さい。

検体の取り違え防止のため。検体は個別の容器に入れてください。

検体送付時の容器例

検体送付時の容器例

骨強度試験用の検体

検体を生理的食塩水で湿らせたガーゼに包んで遠沈管またはマイクロチューブに入れて冷凍保存し、冷凍便でお送りください。

※特殊な検体の場合は、ご相談ください

TEL 0246-63-5240